Das Wetter ist nicht mehr wie früher. Diesen Eindruck könnte man gewinnen, wenn man auf die Witterungsverhältnisse der letzten paar Jahre zurückblickt. Dabei war es schon früher nicht immer schön, wie das Jahr 1999 zeigt: Im Februar Lawinen, im Mai Überschwemmungen und im Dezember «Lothar», der auch in Liechtenstein für massive Schäden verantwortlich war.

Text: Günther Meier

«Ist der Mai recht heiss und trocken, kriegt der Bauer kleine Brocken. Ist der Mai kühl und nass, füllt’s dem Bauern Scheun’ und Fass». Ob diese Bauernregel im Jahr 1999 aufgegangen ist? Sicher ist jedoch, dass Petrus gegen Ende Mai grosszügig mit dem Niederschlag umgegangen ist. Sintflutartige Regenfälle sorgten in Liechtenstein und auch in der Nachbarschaft für Überschwemmungen: Keller mussten ausgepumpt werden, verschiedene Strassen wurden gesperrt, Hänge gerieten teilweise ins Rutschen, und Wiesen wie Äcker verwandelten sich in kleine Seen. Der Bodensee erreichte durch die Wassermassen aus Liechtenstein, dem St. Galler Rheintal und den Zuflüssen aus Vorarlberg einen «Jahrhundert-Rekordpegel von 397,88 Meter über Meer».

Überschwemmungen im Mai

Das «Liechtensteiner Volksblatt» berichtete in der Ausgabe vom 25. Mai 1999, dass in Ruggell an über 100 Gebäuden Wasserschäden entstanden seien. Die Feuerwehren seien pausenlos im Einsatz gewesen, um das Wasser aus Dutzenden von Kellern und Erdgeschossen zu pumpen. Die kräftigen Regenfälle hätten zuerst für grosse Wassermengen gesorgt, die das Ableitungssystem überforderten: «Verschärft hatte sich die Situation in Ruggell durch das rasche Ansteigen des Grundwasserspiegels und die starke Überlastung der Kanalisationsleitungen, so dass das Wasser in die Häuser drang.» Nach Angaben von Emanuel Banzer, damals Leiter der Abteilung Rüfen und Gewässer im Tiefbauamt, erreichte der Binnenkanal einen Höchststand und stand unter Dauerbeobachtung, damit Holzfrachten den Abfluss nicht versperren konnten. Auch die Esche, die sonst gemächlich dahinfliesst, trat in Mauren und Eschen an verschiedenen Stellen über das Ufer.

Bedrohlich sah die Wettersituation an verschiedenen Hanglagen aus. In Ruggell und Gamprin gerieten einige Hanggebiete ins Rutschen. Am Maurerberg gab es einen kleinen Bergsturz, sodass eine Gruppe Pfadfinder, die Pfingsten bei der Paula-Hütte verbringen wollte, evakuiert werden musste.

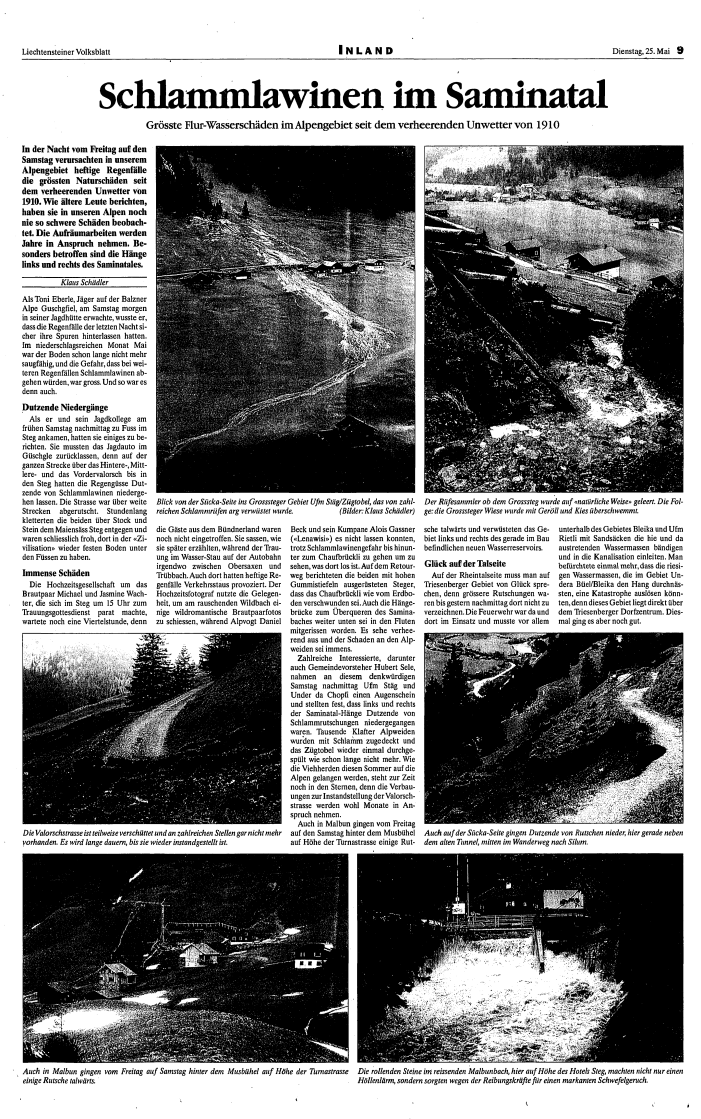

Die ungewohnten Wassermassen lösten auch im Berggebiet zahlreiche Rutschungen aus. Wie Klaus Schädler in einer «Volksblatt»-Reportage aus dem Alpengebiet Malbun und Steg berichtete, lösten die Regenfälle zahlreiche Schlammlawinen aus. Nach Auskunft von älteren Triesenbergern habe es seit Jahrzehnten nicht mehr so viele Verwüstungen durch Wasser, Schlamm und Steine gegeben. Einige sprachen von den grössten Schäden seit dem verheerenden Unwetter im Jahr 1910. Die Strasse Valorsch-Steg wurde durch die Rutschungen an verschiedenen Stellen unterbrochen, auch in Malbun waren Rutschungen zu beobachten, die aber nicht so gravierend ausfielen wie in Steg. Wie Fotos damals zeigten, zogen einige der Schlammlawinen hässliche Spuren in die Landschaft.

Bauern zeigten sich besorgt, ob der Alpauftrieb aufgrund der Verwüstungen wie geplant durchgeführt werden könne. Die Schäden konnten jedoch bald beseitigt werden. Im Tal entspannte sich die Lage aufgrund des schönen Wetters bald ebenfalls, auch wenn einige Spuren noch länger sichtbar waren.

Lawinen im Februar

Die Hangrutschungen waren nicht das einzige Problem, das 1999 der Alpenwelt zu schaffen machte. Schon im Februar hatten massive Schneefälle zu Problemen in Malbun geführt. Wegen akuter Lawinengefahr wurde zuerst der hintere Teil Malbuns gesperrt und die Bewohner der Ferienhäuser evakuiert. Eine Massnahme, die sich als richtig herausstellen sollte, denn mehrere Lawinenniedergänge zerstörten ein Dutzend Häuser vollständig und beschädigten weitere Bauten teilweise so stark, dass sie später abgerissen werden mussten.

Am 9. Februar ordnete der Lawinendienst die Evakuierung von 55 Personen an, die sich in elf Ferienhäusern und Wohnungen im hinteren Teil von Malbun aufgehalten hatten. Im Skigebiet Täli wurden mehrere Lawinenabschüsse vorgenommen. Zudem musste der Wanderweg vom Malbuner Kirchle bis Sass wegen akuter Lawinengefahr geschlossen werden. Der Lawinendienst unter der Leitung von Peter Lampert und Fritz Wohlwend war im Dauereinsatz zur Beobachtung der Wetter- und Schneelage, denn auch in anderen Alpengebieten in der Schweiz und Österreich waren grosse Schneemengen gefallen, die teilweise zu Lawinenkatastrophen führten. Nach der ersten Evakuierung beruhigte sich die Lawinengefahr für einige Tage. Aber auch in dieser Zeit blieb der Lawinendienst aktiv, wie der Chef des Lawinendienstes, Peter Lampert, gegenüber dem «Liechtensteiner Volksblatt» erklärte: Mit Helikoptern wurde Malbun dauernd überwacht, an einigen Stellen wie beim Ochsenkopf und dem Augstenberg wurden per Helikopter Lawinensprengungen mit Dynamit durchgeführt.

Durch unerwartete heftige Schneefälle am 18. Februar spitzte sich die Gefahrenlage in Malbun wieder zu. Weitere Evakuierungen von 132 Personen aus 29 Häusern im hinteren Malbun wurden angeordnet. Einige Tage blieb die Lawinensituation ruhig, die vorsorglichen Sprengungen von drohenden Lawinen bewährte sich. Doch dann änderte sich die Lage am 21. Februar schlagartig: Eine Lawine riss drei Ferienhäuser weg, zwei weitere Gebäude wurden stark beschädigt. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden, weil das betroffene Gebiet schon Tage vorher zum Sperrgebiet erklärt worden war und die Bewohner evakuiert waren.

Die Sperrung und Evakuierung des gefährdeten Gebietes, die nicht überall auf Zustimmung stiessen, erwiesen sich als richtige Entscheidung. Am 22. Februar rauschte eine Staublawine, die eine Breite von rund 800 Metern und eine Länge von über einem Kilometer aufwies, vom Silberhorn ins Tal. Die Wucht der Schneemassen war enorm: Neun Häuser wurden vollständig zerstört, weitere zwei Gebäude wiesen erhebliche Schäden auf. Innerhalb von etwas mehr als 24 Stunden war es damit zur Zerstörung von zwölf Gebäuden und zu grösseren Schäden bei einer Reihe anderer Ferienhäuser gekommen – nach Angaben älterer Malbuner handelte es sich um das grösste Lawinenunglück seit langer Zeit. Aufgrund der vom Lawinendienst angeordneten vorsorglichen Evakuierungen gab es keine Menschenopfer.

Orkan «Lothar» im Dezember

Wer nun geglaubt hatte, nach den Lawinen im Februar und dem Hochwasser im Mai seien die Wetterkapriolen des Jahres 1999 zu Ende gewesen, täuschte sich. Denn gegen Ende des Jahres tobten Stürme über Europa – der überall für grosse Schäden verantwortliche Orkan mit dem Namen «Lothar» trieb auch in Liechtenstein sein Unwesen. Der Sturm, der sich über der Biskaya aufgebaut hatte, zog am 26. Dezember in nordöstlicher Richtung über Europa hinweg. Auf Bergspitzen erreichte «Lothar» Spitzengeschwindigkeiten von 250 bis 272 Kilometern pro Stunde. In Talgebieten rauschte der Orkan mit weniger Geschwindigkeit durch, in Vaduz wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 165 Kilometern pro Stunde gemessen. Die Wucht des Orkans verursachte überall grosse Schäden. Umgestürzte oder geknickte Bäume versperrten Strassen, von Hausdächern flogen Ziegel, etliche Hausdächer wurden komplett abgetragen. Auch die Stromversorgung in Liechtenstein wurde ein Opfer des Sturms, wie das «Volksblatt» in einer ersten Schadensbilanz meldete: «Während das Unterland am Stephanstag von Stromausfällen grösstenteils verschont blieb, musste die Bevölkerung in den Gemeinden Vaduz, Triesenberg, Triesen und Balzers sowie im ganzen Alpengebiet etwa eine Stunde lang ohne Elektrizität auskommen. Grund dafür war, dass die Betonmasten, welche den Strom von den Nordostschweizerischen Kraftwerken in unser Land führen, umgeknickt waren. Die 50’000-Volt-Leitungen, die über den Rhein geführt werden, wurden ein Opfer des Orkans.»

Aber nicht nur an der Infrastruktur, vor allem in den Wäldern habe «Lothar» grosse Schäden angerichtet, bilanzierte das «Liechtensteiner Vaterland» im Jahr 2019, also 20 Jahre nach dem Sturm: «Die Sturmböen fällten ganze Schneisen in die Wälder.» In Liechtenstein habe man 18’500 Kubikmeter Sturmholz errechnet – so viel wie in einem Jahr normalerweise anfalle. Die Waldschäden in Liechtenstein wurden mit 2,5 bis 3 Millionen Franken beziffert. Die grossen Mengen an Schadholz, die in ganz Europa anfielen, wirkten sich auch auf den Holzmarkt aus: Die Preise fielen, je nach Holzart, um 30 bis 80 Prozent, und erholten sich in den Folgejahren nur langsam. Die Förster in Liechtenstein hatten für längere Zeit zusätzliche Arbeit in den Wäldern: Nach dem Aufräumen musste mit dem Aufforsten begonnen werden. Heute sind die Narben, die «Lothar» in die Wälder geschlagen hat, kaum mehr sichtbar.