Die Klassen werden immer heterogener, Digitalisierung und technologischer Wandel verändern das Anforderungsprofil der zukünftigen Arbeitskräfte. Liechtensteins Schulen stehen vor grossen Herausforderungen. Sie können sie nur bewältigen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Diesbezüglich besteht Nachholbedarf, wie die Stiftung Zukunft.li in ihrer am 4. März publizierten Studie feststellt.

Die PISA-Ergebnisse der Schweiz zeigen, dass deren Bildungssystem im internationalen Vergleich weniger gut abschneidet, als man es von einer so leistungsfähigen Volkswirtschaft erwarten würde. Zudem zeigen Leistungsuntersuchungen Defizite in der Chancengerechtigkeit auf. Auch der liechtensteinische Bildungsbericht weist auf diese Probleme hin. Schulen müssen ausserdem auf gesellschaftliche Entwicklungen, zunehmende Migration und digitale Neuerungen wie künstliche Intelligenz reagieren können, wenn sie ihren Bildungsauftrag erfüllen wollen. «Dazu müssten sich die Schulen möglichst im Gleichschritt mit der Gesellschaft an die Veränderungen anpassen können. Eine solche dynamische Schulentwicklung ist im bestehenden System nicht möglich», sagte Doris Quaderer, Projektleiterin bei der Stiftung Zukunft.li, an der Medienkonferenz in Ruggell fest, in deren Rahmen sie die Studie präsentierte.

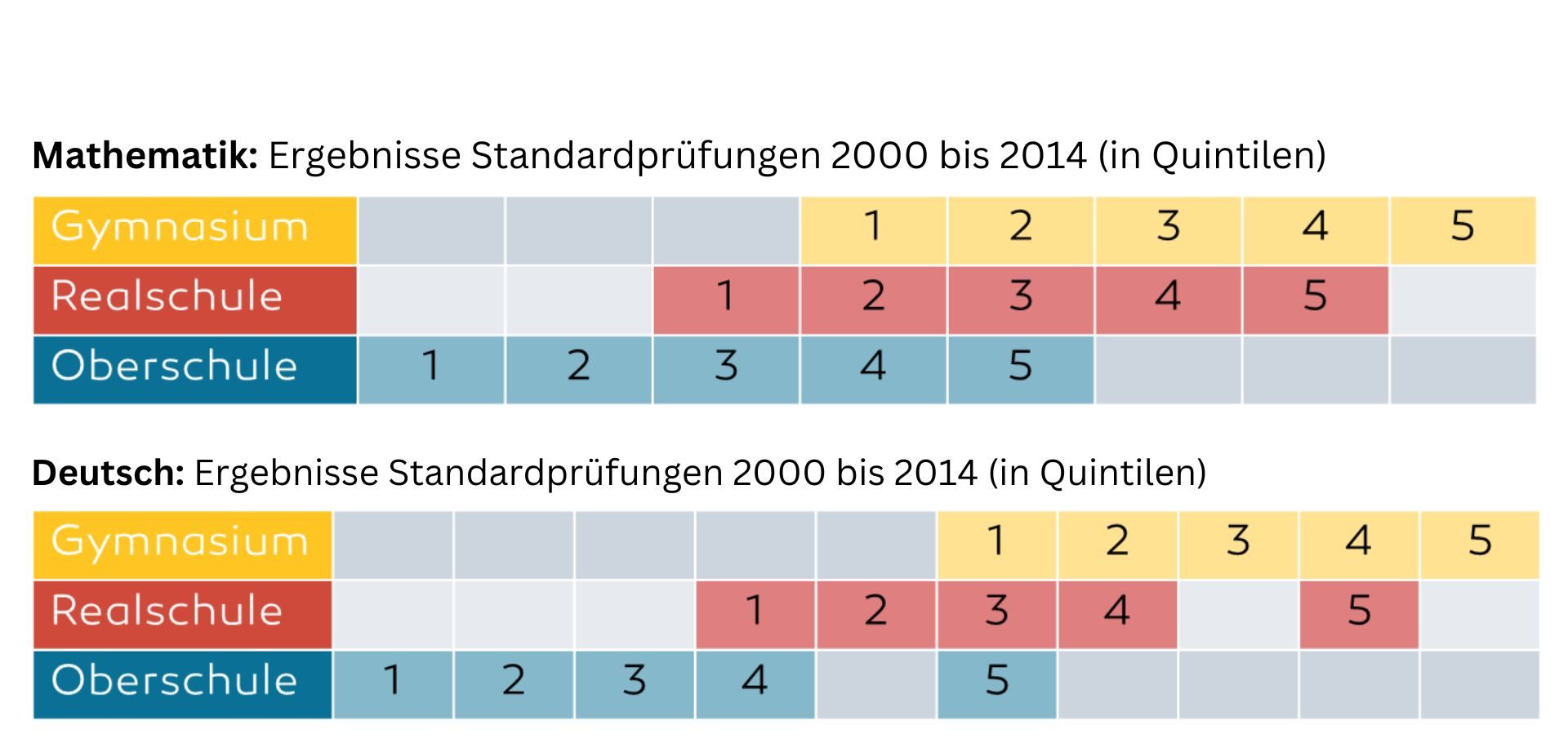

(Quelle: Liechtensteinische Regierung (2016): Schulleistungserhebungen in Liechtenstein 2000 – 2014)

Höhere Schulautonomie, bedarfsgerechteres Angebot

Gemäss der Studie ist das Liechtensteiner Schulsystem vergleichsweise zentralistisch organisiert. Der Staat macht klare Vorgaben bezüglich Lektionenzahl, Klassengrösse oder Anzahl Lehrpersonen. Auch bei der Verwendung der finanziellen Mittel haben die Schulen wenig Spielraum. Die Forschung zeigt jedoch, dass Schulen ihre Aufgaben besser erfüllen können, wenn sie über mehr Autonomie und Flexibilität verfügen, zum Beispiel in den Bereichen Personalrekrutierung und -management, Finanzen oder Entwicklung eines pädagogischen Konzepts. Zukunft.li empfiehlt daher in einem ersten Reformschritt die Stärkung der Schulautonomie. Dies setzt eine Professionalisierung und Stärkung der Schulleitungen voraus. Damit verändern sich auch die Anforderungen an die Lehrpersonen und das weitere Personal. Gemäss der Studie muss deshalb die Umsetzung von Reformen durch flankierende Massnahmen wie gezielte Weiterbildung, Unterstützung bei der Schulentwicklung, aber auch klar definierte Leistungsziele begleitet werden.

Frühe Selektion verbaut Chancen

Liechtenstein ist eines der wenigen Länder, das Kinder bereits nach der Primarschule auf verschiedene Schultypen aufteilt. Dabei zeigen Untersuchungen, dass die Zuteilung zu den weiterführenden Schulen nur bedingt nach objektiven Kriterien erfolgt. Dies kann zu Wohlfahrtsverlusten führen, weil individuelle Leistungspotenziale nicht ausgeschöpft und soziale Ungleichheiten verstärkt werden. Zukunft.li empfiehlt deshalb, die strikte Dreigliedrigkeit auf der Sekundarstufe zu lockern. Die Schulstandorte sollen selbst entscheiden können, ob sie Ober- und Realschüler getrennt unterrichten oder gemischte Klassen mit Leistungszügen führen und damit auch das Untergymnasium abdecken.

Mehr Schulautonomie und Flexibilität erhöhen die Vielfalt in der Schullandschaft. Deshalb empfiehlt Zukunft.li in einem zweiten Reformschritt die Einführung der freien Schulwahl. Der dadurch entstehende qualitative Wettbewerb erhöht den Anreiz für die Schulen, ihr Angebot laufend zu verbessern. Zudem können Eltern beziehungsweise Kinder und Jugendliche das Angebot wählen, das ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten am besten entspricht. Die Einführung der freien Schulwahl bedarf jedoch aus Sicht von Zukunft.li einer sorgfältigen Planung unter Einbezug der Bevölkerung und der betroffenen Anspruchsgruppen. Dazu gehört auch eine vertiefte Analyse der notwendigen Rahmenbedingungen inklusive möglicher Kostenfolgen.

«Wir müssen den Mut haben, das System weiterzuentwickeln»

Als Projektleiterin der Studie zum Liechtensteiner Bildungswesen ist Doris Quaderer von der Stiftung Zukunft.li überzeugt: Das System braucht eine umfassende Reform, um für mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen, von der langfristig die gesamte Gesellschaft profitiert. Sie führt aus, welche Stossrichtung eine solche Reform haben könnte.

Frau Quaderer, liest man den Einstieg Ihrer Studie «Bildung Liechtenstein – Innovation durch Schulautonomie und Wettbewerb», kommt der Standort scheinbar nicht besonders gut weg. In Politik und Verwaltung klingt dies zuweilen anders. Wieso sind Sie zu einem gegenteiligen Fazit gekommen?

Doris Quaderer: Nun, Liechtenstein hat insgesamt sicher kein schlechtes Schulsystem. Wir lassen uns das Schulsystem auch einiges kosten: pro Schulkind kostet ein Schuljahr in der obligatorischen Schulzeit im Durchschnitt mehr als 26‘000 Franken Damit hat Liechtenstein auch eines der teuersten Schulsysteme der Welt. Die Frage ist, ob wir dieses Geld effizient einsetzen beziehungsweise ob unsere Schülerinnen und Schüler am Ende der Schulzeit wesentlich besser abschneiden als ihre Altersgenossen anderswo. Weil Liechtenstein nicht mehr an den PISA-Studien teilnimmt, fehlen uns leider Vergleichsdaten, und darum können wir uns für eine Einschätzung nur an den PISA-Daten der Schweiz orientieren. Dort zeigt sich, dass jedes vierte Schulkind nach der obligatorischen Schulzeit die Grundanforderungen im Lesen und jedes fünfte im Rechnen nicht erreicht. In anderen Ländern, wie beispielsweise Estland, Japan oder Singapur, sind diese Werte deutlich tiefer. Wenn wir davon ausgehen, dass die Situation in Liechtenstein mit derjenigen in der Schweiz vergleichbar ist, gibt es also Verbesserungspotenzial.

Worin liegen, kurz zusammengefasst, die Probleme und wie wirken sie sich auf die Kinder und Jugendlichen aus?

Die Gesellschaft und das Umfeld haben sich in den letzten Jahrzehnten enorm verändert. Das wirkt sich unmittelbar auf die Schulen aus. Schulklassen sind viel heterogener, inklusiver und multikultureller als noch vor 30 Jahren. Die Familienstrukturen sind heute anders, oft sind beide Elternteile berufstätig. Und die Digitalisierung stellt sowieso alles auf den Kopf. Aufsätze schreiben, Französisch übersetzen oder Mathe-Aufgaben lösen, das können heute teilweise Apps oder Anwendungen wie Chat GPT. Unsere zentral gesteuerten Schulen können mit dieser Entwicklung kaum Schritt halten. Das kann zu Frustration und Überforderung bei den Lehrkräften führen.

Sie kritisieren in der Studie auch die frühe Selektion. Wo sehen Sie diesbezüglich das Problem?

Studien zeigen, dass diese frühe Selektion problematisch ist. Erstens, weil die Kinder dadurch sehr früh unter Leistungsdruck sind. Zweitens stehen sie mit elf Jahren an der Schwelle zur Pubertät und sind ganz unterschiedlich reif. Drittens spielt bei der Selektion oft nicht das Leistungspotenzial, sondern der sozioökonomische Hintergrund des Elternhauses eine wesentliche Rolle, wie Studien aus der Schweiz zeigen. Die Leistungsüberschneidungen zwischen den Schultypen sind grösser als gemeinhin angenommen. Eine Auswertung der Standardprüfungen der Jahre 2000 bis 2014 in Liechtenstein zeigt, dass die besten 40 Prozent der Oberschülerinnen und Oberschüler in Mathematik mit den leistungsschwächeren 40 Prozent des Gymnasiums mithalten können. Trotzdem sind sie mit dem Oberschulzeugnis bei der Berufswahl deutlich benachteiligt. Übrigens: Ausserhalb des deutschsprachigen Raums gibt es nur sehr wenige Länder, die ihre Schülerinnen und Schüler so früh in drei verschiedene Schultypen einteilen.

Wer falsch eingeteilt wurde, kann jedoch bei guter Leistung den Schultyp wechseln, das System gilt als sehr durchlässig.

Von der Realschule ins Gymnasium finden Übertritte statt, aber kaum jemand wechselt von der Ober- in die Realschule. Aufschlussreich wäre daher, zu wissen, wie sich die Laufbahn von Oberschulabsolventinnen und -absolventen weiterentwickelt. Doch diese Daten werden in Liechtenstein nicht erhoben. In der Schweiz zeigt sich aber, dass Jugendliche mit einem Sek-C-Abschluss – was dem Niveau unserer Oberschule entspricht – kaum Chancen auf eine höhere Berufsbildung oder einen Tertiärabschluss haben. Mit einem Oberschulabschluss ist es schwierig, eine Stelle in einem anspruchsvollen Lehrberuf zu finden. Und wer eine weniger anspruchsvolle Lehre wählt, hat es später noch schwerer, beispielsweise den Sprung in die BMS zu schaffen. Das liegt dann nicht unbedingt am Leistungspotenzial, sondern einfach an den zu grossen Lücken, die bereits entstanden sind. Viele können daher ihr Potenzial nicht voll ausschöpfen, was nicht nur für die Betroffenen ein Nachteil ist, sondern auch hohe volkswirtschaftliche Kosten verursacht.

Wäre die im Jahr 2009 von den Stimmberechtigten verworfene Schul- und Profilentwicklung auf der Sekundarstufe 1 – kurz SPES I genannt – der richtige Lösungsansatz gewesen?

Unsere Studie zeigt tatsächlich, dass die SPES-I-Reform viele unserer Empfehlungen abgedeckt hätte. Allerdings war der Reformvorschlag damals sehr umfassend, was von verschiedenen Seiten gewisse Ängste ausgelöst hat. Wir empfehlen daher zwei Reformstufen. Dabei könnte auch das Untergymnasium erhalten bleiben, was bei der SPES-Debatte ein grosser Streitpunkt war.

Wie sehen diese Reformstufen aus?

In einem ersten Schritt soll die Schulautonomie gestärkt werden. Sie beginnt mit mehr Budget- und Personalverantwortung. Derzeit können die Schulleitungen über weniger als 4 Prozent des Budgets frei entscheiden. Besser wäre aus unserer Sicht, wenn die Schulleitung im Rahmen eines Globalbudgets nach eigenem Ermessen über Personal- und Sachausgaben entscheiden könnte. Darüber hinaus sollten die Schulen frei entscheiden können, ob sie ein fachliches Profil wählen oder nach einem besonderen pädagogischen Konzept unterrichten, beispielsweise in altersdurchmischten Klassen oder Lernateliers, wie dies heute schon in einzelnen Schulen der Fall ist. Wir würden auch die strikte Dreigliedrigkeit aufheben. An jedem Schulstandort sollte es unserer Ansicht nach nur noch eine Schulleitung geben, nicht mehr getrennt nach Ober- und Realschule. Diese Schulleitung kann dann entscheiden, wie sie die Klassen einteilt, ob sie leistungsschwächere mit stärkeren Schülern mischt, ob sie Leistungszüge nur in bestimmten Fächern anbietet oder ob sie ein anderes Modell wählt. Wir sind überzeugt, dass das Schulpersonal vor Ort am besten weiss, was die Schülerinnen und Schüler brauchen. Die Rolle des Schulamts wäre es hingegen, die Leistungen der Schulen zu überprüfen und sie in ihrer Entwicklung oder bei Problemen zu unterstützen. Der Lehrplan ist von diesen Vorschlägen nicht tangiert, schliesslich muss die Anschlussfähigkeit ans Schweizer Schulsystem gewährleistet bleiben.

Und was ist die zweite Reformstufe?

Wir gehen davon aus, dass mit mehr Schulautonomie eine grössere Bildungsvielfalt im Land entsteht. Eben mit Schulen, die leistungs- oder altersdurchmischt unterrichten, mit Lernateliers arbeiten oder unterschiedliche Profile wie Technik oder Musik anbieten. Wenn es unterschiedliche Angebote gibt, dann ergibt es auch Sinn, die starren Schulbezirke aufzulösen und eine freie Schulwahl zu ermöglichen. So könnte jedes Kind und jeder Jugendliche die Schule wählen, die seinen Interessen oder seinem Lerntyp am besten entspricht. Dadurch entsteht ein qualitativer Wettbewerb zwischen den Schulen, was inspirierend wirkt und Innovationen fördert. Kritiker der freien Schulwahl befürchten häufig, dass diese zu einer stärkeren Segregation führen und so genannte «Restschulen» entstehen könnten. Sie verkennen dabei aber, dass wir bereits heute ein stark segregierendes System haben. Mit gut gewählten Rahmenbedingungen kann ein System mit freier Schulwahl fair ausgestaltet werden.

Sie kritisieren auch, dass Liechtenstein an den PISA-Tests nicht mehr teilnimmt. Worin lag deren Vorteil?

Wir sagen gerne, dass wir eines der besten Bildungssysteme der Welt haben. Aber woher wissen wir das? Wir haben derzeit keine Möglichkeiten, internationale Vergleiche anzustellen und fundierte Aussagen über unser Bildungssystem zu treffen. PISA wäre dafür ein guter Indikator. Es reicht aber nicht aus, weil diese Tests nur alle drei Jahre am Ende der Pflichtschulzeit stattfinden. Die Standardüberprüfungen oder «Checks», die heute schon durchgeführt werden, generieren ebenfalls wichtige Daten, die auch einen Vergleich mit Kantonen zulassen würden. Diese Daten sollten noch gezielter ausgewertet und für die Schulentwicklung genutzt werden. Dort gibt es noch viel Potenzial.

Wie könnte Liechtensteins Bildungssystem Ihres Erachtens wieder an Boden gewinnen und was hemmt eine neuerliche Erfolgsgeschichte derzeit?

Wie gesagt: Das Schulsystem ist nicht schlecht, aber wir müssen den Mut haben, es weiterzuentwickeln, weil sich die Rahmenbedingungen einfach rasant ändern. In den letzten Jahren hat sich in den Schulen viel getan. Sie waren zum Beispiel mit der Einführung des neuen Lehrplans stark gefordert, und auch die Schulbautenstrategie wurde vorangetrieben. Aber eine grosse Strukturreform wurde nach SPES nicht mehr angepackt. Wir sind überzeugt, dass es jetzt, 15 Jahre nach dieser Abstimmung, an der Zeit ist, wieder über einen grossen Wurf nachzudenken. Denn viele der von uns angesprochenen Problemfelder sind schon seit Jahrzehnten bekannt, daher sollte es auch Wege geben, sie zu lösen.